Définition et double fonction de la presse française

La presse écrite peut se définir comme étant l'ensemble des quotidiens, des publications périodiques et des organismes professionnels liés à l'activité.

Elle est généralement appelée " presse ".

La presse écrite est destinée principalement à diffuser :

· de l'information (presse sur l'actualité et d'opinion, presse de renseignements)

· du divertissement (presse à usage de loisirs, récréative et d'évasion : feuilletons, bandes dessinées, jeux...).

Mais la presse écrite est également un support pour la publicité ce qui lui procure une part importante de ses recettes (en France 39% de ses recettes en 1985 contre plus de 60% pour les États unis, l'Allemagne et la Grande Bretagne).

Les éditeurs sont donc tenus de trouver un juste équilibre dans leurs réponses aux attentes, parfois contradictoires, des lecteurs et des annonceurs.

Origines et évolutions de la presse écrite

Les origines lointaines

La presse écrite est d'abord apparue sous différentes formes : les nouvelles qui étaient manuscrites, les occasionnels, les libelles, les placards, les almanachs....

Souvent, il s'agissait de simples feuilles volantes. Cette presse plus ou moins clandestine était vendue en librairie et par colportage.

Le premier périodique imprimé au monde, un hebdomadaire de quatre pages, titré "Relation", fut lancé à Strasbourg en décembre 1605 par Jean Carolus. 1

Un lent développement

Les évolutions techniques (l'invention de l'imprimerie date des années 1450) et la Révolution française ne permirent pas un réel développement de la presse en raison des mesures politiques qui furent prises pour en bloquer sa liberté. Il faudra attendre le milieu du XIXe siècle, la Révolution industrielle et les mesures favorisant l'instruction pour que ce développement soit effectif.

L'âge d'or de la presse écrite

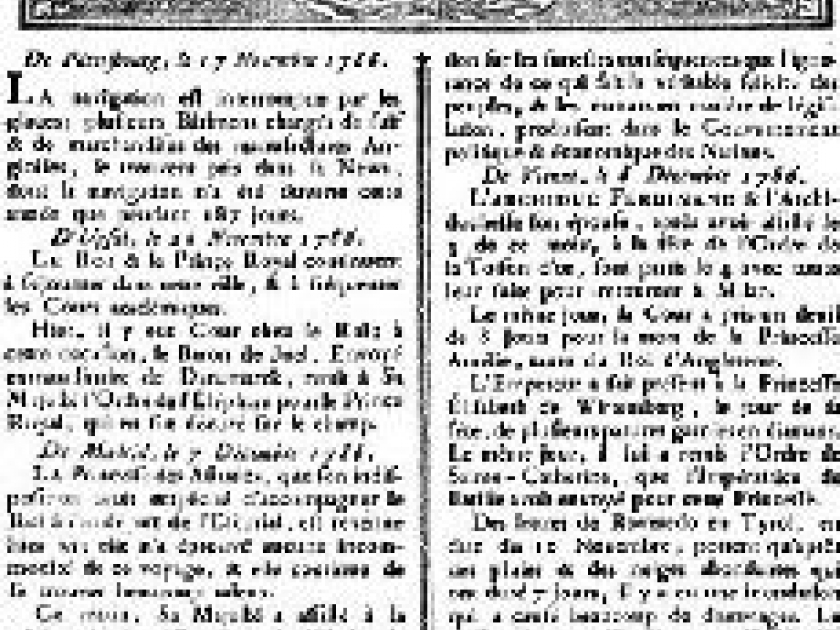

.jpg/250px-Relation_Aller_Fuernemmen_und_gedenckwuerdigen_Historien_(1609).jpg)

La presse écrite a connu comme vecteur d'information à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Elle occupa une position de monopole de fait, avant que la radio et la télévision ne s'imposent, à leur tour, sur le marché des médias. La loi de la liberté de la presse est enfin promulguée le 29 juillet 1881.

Cadre juridique et quatrième pouvoir

Le droit à la libre expression de la pensée est un droit fondamental; dans la ligne de ce droit, le droit d'être informé est également essentiel. Actuellement, on évoque souvent la mondialisation qui est de nature à rendre possible la mise en place de groupes de presse de dimension internationale très puissants. Faute d'être canalisée, cette centralisation pourrait nuire à la liberté de la presse et au pluralisme auxquels les démocraties sont attachées.

Quoi qu'il en soit, il demeure toujours très difficile de mesurer le degré d'indépendance réel de la presse, exception faite des pays totalitaires où cette indépendance n'existe pas.

Histoire de la presse

|

_

|

|

L'histoire de la presse écrite est notamment indissociable de celle de l'écriture et du papier qui lui sert de support.

La plus ancienne écriture serait l'écriture cunéiforme qui a été inventée par les sumériens il y à quelques 5 400 ans.

À cette époque, on écrivait dans des tablettes d'argile à l'aide de calames (roseaux taillés) dont l'extrémité était biseautée.

Le papier sera, lui, inventé en 100, 101 après JC par les chinois (sous la dynastie des Han). En France - la presse au Moyen Age & sous l'Ancien Régime Conscient du pouvoir qu'elle représente, le pouvoir royal a toujours veillé à exercer un contrôle rigoureux.

Sous l'Ancien Régime, faire paraitre un journal impliquait avoir obtenu un privilège et une autorisation préalable.

C'était le cas notamment du premier grand périodique français, " La Gazette " : son rédacteur, Théophraste Renaudot, avait obtenu dès 1631 un privilège royal lui garantissant en quelque sorte le monopole de l'information, grâce à l'intervention du cardinal de Richelieu.

Certains font remonter à l'antiquité les origines de la presse. Cependant, une majorité d'auteurs (1) s'accordent à définir celle-ci sur base de deux critères : l'utilisation de l'imprimerie, grâce à la mise au point de la typographie, en 1438, par Gutenberg et la périodicité.

Ces deux facteurs ne se réuniront, pour favoriser la diffusion des nouvelles, qu'au tout début du XVIIe siècle. Auparavant, celles-ci circulaient grâce à des manuscrits, ou à des feuilles imprimées occasionnelles.

Les premières répondaient à un besoin croissant d'information des banquiers et des marchands italiens et allemands, tandis que les secondes permettaient aux imprimeurs d'étendre leur marché au-delà de celui du livre, insuffisamment rentable, et de répondre à une attente grandissante des lecteurs.

Ces feuilles volantes restaient occasionnelles, même si parfois elles formaient des séries numérotées (2). Au cours du XVIe siècle, des publications annuelles ou semestrielles de nouvelles commencèrent à voir le jour. Au siècle suivant, diverses tentatives de publications hebdomadaires ou bimensuelles apparurent, probablement dues au fait que les courriers postaux quittaient les grandes villes une fois par semaine.

Elles naissent dans les villes allemandes, dans les Pays-Bas autrichiens et dans les Provinces-Unies et passent ensuite en Angleterre, en France, en Italie et dans le reste de l'Europe. Elles contenaient en général des informations concernant la politique extérieure et les guerres, laissant la politique intérieure de côté, ce qui s'explique étant donné le très grand contrôle que le pouvoir s'efforça d'exercer dès le départ sur la presse.

Par ailleurs, il faut noter que ces périodiques ne firent pas disparaître les écrits non-périodiques ou les manuscrits : ceux-ci se développèrent au contraire durant le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle. Il faudra même attendre la fin du XIXe siècle avec la naissance de la presse à bon marché pour voir disparaître une littérature populaire de colportage bien vivante.

Cette naissance progressive de la presse doit être située dans son contexte : " Une série de facteurs politiques, économiques et intellectuels conjuguèrent leurs effets pour accroître notablement la soif de nouvelles en Occident. La Renaissance, puis la Réforme multiplièrent les curiosités.

Les grandes découvertes élargirent l'horizon européen. Les progrès des échanges bancaires et commerciaux entraînaient un développement parallèle des échanges d'information.

Les grands conflits qui déchirent l'Occident au XVIe siècle nourrissaient des courants et des besoins d'information " (3).