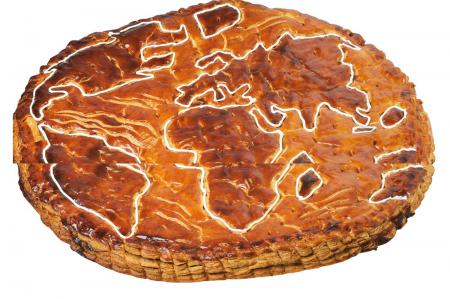

ORIGINE DE LA GALETTE DES ROIS

ET DE LA COURONNE / BRIOCHE.

La tradition veut qu’elle soit l’occasion de « tirer les rois » à l’Épiphanie :

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

*****************************************************************

une fève est cachée dans la galette et la personne qui obtient cette fève

devient le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie.

Dans le circuit commercial, dans la seconde moitié du XXe siècle, les boulangers fournissent avec la galette une couronne en papier doré à usage unique. Plus traditionnellement chaque famille réalise et conserve une ou plusieurs couronnes artisanales.

****************

Il est dit que le bénéficiaire de la fève doit offrir la prochaine galette, cependant, aucune source fiable ne permet d'affirmer ou d'infirmer formellement cette tradition. C’est le plus jeune des convives, caché sous la table, qui décide de la distribution des parts.

*****************

Les gâteaux à fève n’étaient pas réservés exclusivement au jour des Rois. On en faisait lorsqu’on voulait donner aux repas une gaieté bruyante. Un poète du XIIIe siècle, racontant une partie de plaisir qu’il avait faite chez un seigneur qui leur donnait une généreuse hospitalité, parle d’un gâteau à fève pétri par la châtelaine : « Si nous fit un gastel à fève ».

****************************

Les femmes récemment accouchées offraient,

à leurs relevailles, un gâteau

de cette espèce.

***************

Dans sa Vie privée des Français, Legrand d’Aussy écrit, que, dès 1311, il est question de gâteaux feuilletés dans une charte de Robert II de Fouilloy, évêque d’Amiens. Souvent même, on payait les redevances seigneuriales avec un gâteau de ce genre.

***************

Ainsi, tous les ans, à Fontainebleau, le 1er mai, les officiers de la forêt s’assemblaient à un endroit appelé « la table du roi », et là, tous les officiers ou vassaux qui pouvaient prendre du bois dans la forêt et y faire paître leurs troupeaux, venaient rendre hommage et payer leurs redevances. Les nouveaux mariés de l’année, les habitants de certains quartiers de la ville et ceux d’une paroisse entière ne devaient tous qu’un gâteau.

********************

De même, lorsque le roi faisait son entrée dans leur ville, les bourgeois d’Amiens étaient tenus de lui présenter un gâteau. Origine Un gâteau des Rois aux fruits confits. Lors des Saturnales (fêtes romaines sur la fin du mois de décembre et au commencement de janvier), les Romains désignaient un esclave comme « roi d’un jour ». Les Saturnales étaient en effet une fête d’inversion des rôles afin de déjouer les jours néfastes de Saturne, divinité chtonienne.

********************

Au cours du banquet (au début ou à la fin des Saturnales, selon les différentes époques de la Rome antique) au sein de chaque grande familia, les Romains utilisaient la fève d’un gâteau comme « bulletin de vote » pour élire le « Saturnalicius princeps » (Maître des Saturnales ou Roi du désordre).

*******************

Cela permettait de resserrer les affections domestiques et donnait au « roi d’un jour » le pouvoir d’exaucer tous ses désirs pendant la journée (comme donner des ordres à son maître) avant d’être mis à mort, ou plus probablement de retourner à sa vie servile à l’issue de celle-ci.

********************

Pour assurer une distribution aléatoire des parts de galette, il était de coutume que le plus jeune se place sous la table et nomme le bénéficiaire de la part qui était désignée par la personne chargée du service (d’où l’usage toujours vivant de « tirer les rois »). Tacite écrit que, dans les fêtes consacrées à Saturne, il était d’usage de tirer au sort la royauté

************************

Étienne Pasquier a décrit dans ses Recherches de la France4 les cérémonies qui s’observaient en cette occasion : « Le gâteau, coupé en autant de parts qu’il y a de conviés, on met un petit enfant sous la table, lequel le maitre interroge sous le nom de Phébé (Phœbus ou Apollon), comme si ce fût un qui, en l’innocence de son âge, représentât un oracle d’Apollon. À cet interrogatoire, l’enfant répond d’un mot latin domine (seigneur, maître).

**********************

Sur cela, le maître l’adjure de dire à qui il distribuera la portion du gâteau qu’il tient en sa main, l’enfant le nomme ainsi qu’il lui tombe en la pensée, sans acception de la dignité des personnes, jusqu’à ce que la part soit donnée où est la fève ; celui qui l’a est réputé roi de la compagnie encore qu’il soit moindre en autorité. Et, ce fait, chacun se déborde à boire, manger et danser. »

*********************

C’est cet usage qui est passé jusqu’à nous.

On en retrouve la trace non seulement dans le rituel de la galette des Rois, mais aussi dans la fête des Fous médiévale et des « rois et reines » des carnavals actuels. Histoire La Fête des Rois, de Jacob Jordaens, v. 1640-45 (Kunsthistorisches Museum, Vienne).

******************

Jadis, l’usage voulait que l’on partage la galette en autant de parts

que de convives, plus une.

Cette dernière, appelée « part du Bon Dieu », « part de la Vierge »

ou « part du pauvre » était destinée au premier pauvre qui se présenterait

au logis.

***************************

Au Moyen Âge, les grands nommaient quelquefois le roi du festin, dont on s’amusait pendant le repas. L’auteur de la vie du duc Louis II de Bourbon, voulant montrer quelle était la piété de ce prince, remarque que, le jour des Rois, il faisait roi un enfant de huit ans, le plus pauvre que l’on trouvât en toute la ville. Il le revêtait d’habits royaux, et lui donnait ses propres officiers pour le servir.

******************

Le lendemain, l’enfant mangeait encore à la table du duc, puis venait son maitre d’hôtel qui faisait la quête pour le pauvre roi. Le duc de Bourbon lui donnait communément quarante livres et tous les chevaliers de la cour chacun un franc, et les écuyers chacun un demi-franc. La somme montait à près de cent francs que l’on donnait au père et à la mère pour que leur enfant fût élevé à l’école.

********************

Le royaume de France se partageait alors en langue d'oc où l’on fabriquait toujours un gâteau des rois (la recette de la pâte variant suivant les régions : flamusse de Bresse, patissous du Périgord, coque des rois ariégeoise, Royaume des cévennes, garfou du Béarn, goumeau de Franche Comté, etc.) et langue d'oïl où l’on préparait dès le XVe siècle un dessert de pâte sablée fourré de crème d’amandes qui devient plus tard une pâte levée à la levure de bière nommée gorenflot.

********************

On tirait le gâteau des Rois même à la table de Louis XIV. Dans ses Mémoires, Françoise de Motteville écrit, à l’année 1648, que : « Ce soir, la reine nous fit l’honneur de nous faire apporter un gâteau à Mme de Brégy, à ma sœur et à moi ; nous le séparâmes avec elle. Nous bûmes à sa santé avec de l’hippocras qu’elle nous fit apporter. » Un autre passage des mêmes Mémoires atteste que, suivant un usage qui s’observe encore dans quelques provinces, on réservait pour la Vierge une part qu’on distribuait ensuite aux pauvres. « Pour divertir le roi, écrit Françoise de Motteville à l’année 1649, la reine voulut séparer un gâteau et nous fit l’honneur de nous y faire prendre part avec le roi et elle. Nous la fîmes la reine de la fève, parce que la fève s’était trouvée dans la part de la Vierge.

*******************

Elle commanda qu’on nous apportât une bouteille d’hippocras, dont nous bûmes devant elle, et nous la forçâmes d’en boire un peu. Nous voulûmes satisfaire aux extravagantes folies de ce jour, et nous criâmes : La reine boit ! »

*******************

Avant Louis XIV, les grandes dames qui tiraient la fève devenaient reines de France d’un jour et pouvaient demander au roi un vœu dit « grâces et gentillesses » mais « le Roi Soleil » abolit cette coutume. Louis XIV conserva toujours l’usage du gâteau des Rois, même à une époque où sa cour était soumise à une rigoureuse étiquette.

*******************

Le Mercure galant de janvier 1684 décrit la salle comme ayant cinq tables : une pour les princes et seigneurs, et quatre pour les dames. La première table était tenue par le roi, la seconde par le dauphin. On tira la fève à toutes les cinq.

*****************

Le grand écuyer fut roi à la table des hommes;

aux quatre tables des femmes, la reine fut une femme.

********************

Alors le roi et la reine se choisirent des ministres, chacun dans leur petit royaume, et nommèrent des ambassadrices ou ambassadeurs pour aller féliciter les puissances voisines et leur proposer des alliances et des traités. Louis XIV accompagna l’ambassadrice députée par la reine. Il porta la parole pour elle, et, après un compliment gracieux au grand écuyer, il lui demanda sa protection que celui-ci lui promit, en ajoutant que, s’il n’avait point une fortune faite, il méritait qu’on la lui fit.

******************

La députation se rendit ensuite aux autres tables, et successivement les députés de celles-ci vinrent de même à celle de Sa Majesté. Quelques-uns même d’entre eux, hommes et femmes, mirent dans leurs discours et dans leurs propositions d’alliance tant de finesse et d’esprit, des allusions si heureuses, des plaisanteries si adroites, que ce fut pour l’assemblée un véritable divertissement.

********************

En un mot, le roi s’en amusa tellement, qu’il voulut le recommencer encore la semaine suivante. Cette fois-ci, ce fut à lui qu’échut la fève du gâteau de sa table, et par lui en conséquence que commencèrent les compliments de félicitation.

*******************

Une princesse, une de ses filles naturelles, connue dans l’histoire de ce temps-là par quelques étourderies, ayant envoyé lui demander sa protection pour tous les évènements fâcheux qui pourraient lui arriver pendant sa vie. « Je la lui promets, répondit-il, pourvu qu’elle ne se les attire pas. » Cette réponse fit dire à un courtisan que ce roi-là ne parlait pas en roi de la fève.

******************

À la table des hommes, on fit un personnage de carnaval qu’on promena par la salle en chantant une chanson burlesque. La galette proprement dite (pâte feuilletée plus crème frangipane) apparut au XVIIe siècle, Anne d’Autriche et son jeune fils Louis XIV en partagèrent une la veille de l’Épiphanie de 1650. Une galette des Rois entamée.

*********************

En 1711, le Parlement délibéra, à cause de la famine, de le proscrire afin que la farine, trop rare, soit uniquement employée à faire du pain. Au commencement du XVIIIe siècle, les boulangers envoyaient ordinairement un gâteau des Rois à leurs pratiques. Les pâtissiers réclamèrent contre cet usage et intentèrent même un procès aux boulangers comme usurpant leurs droits.

*********************

Sur leur requête, le parlement rendit, en 1713 et 1717, des arrêts qui interdisaient aux boulangers de faire et de donner, à l’avenir, aucune espèce de pâtisserie, d’employer du beurre et des œufs dans leur pâte, et même de dorer leur pain avec des œufs. La défense n’eut d’effet que pour Paris et l’usage prohibé continua d’exister dans la plupart des provinces.

*********************

Quand vint la Révolution, le nom même de « gâteau des Rois » fut un danger et Manuel, du haut de la tribune de la Convention, tenta sans succès d’obtenir l’interdiction du gâteau des Rois (son nom fut même un temps remplacé par la galette de l’égalité), mais la galette triompha du tribun.

*********************

Peu après, un arrêté de la Commune ayant changé le jour des Rois en « jour des sans-culottes », le gâteau n’eut plus sa raison d’être, mais cette disparition ne fut que momentanée car il reparut bientôt sur toutes les tables familiales dès que la conjoncture le permit.

********************

Un produit industriel de grande consommation

Plus de 80 % des galettes des rois vendues à Paris sont des produits industriels

que les commerçants (boulanger/pâtissier) se contentent de réchauffer

*************************************************************

La fève

À la fin du XVIIIe siècle, des fèves en porcelaine apparurent,

représentant l’enfant Jésus en porcelaine.

Sous la Révolution, on remplaça l’enfant Jésus par un bonnet phrygien.

Les graines de fève furent systématiquement remplacées en 1870

par des figurines en porcelaine ou – plus récemment – en plastique.

********************************************************

De nos jours, si on trouve toujours de vraies fèves,

il existe une multitude de fèves fantaisie qui font

le bonheur de collectionneurs :

la collection de ces petits objets se nomme la fabophilie.

AGREABLE JOURNEE.

********************************