Sujets abordés dans cet article § presse - journalisme.

La presse, le journalisme §

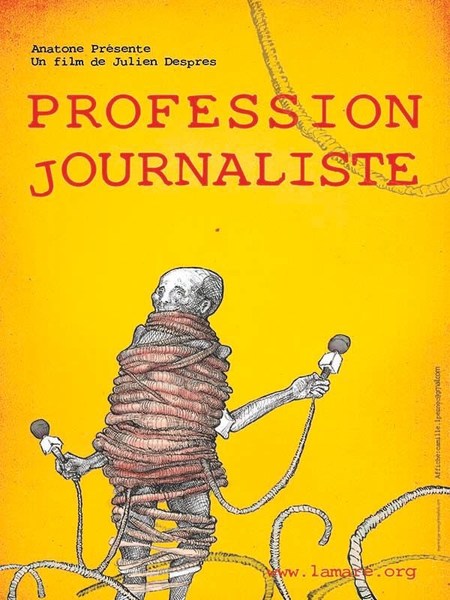

Un métier difficile.

Origine et histoire du journalisme.

Définition du journalisme et du journaliste.

Définition du journaliste professionnel - Art. L 761-2

Le journalisme, Arrivée en France avec Théophraste Renaudot.

Biographie et la vie de Théophraste Renaudot.

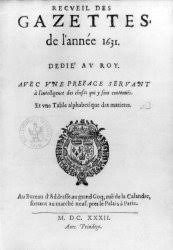

Naissance de LA GAZETTE en 1631.

La liberté de la Presse.

LE JOURNALISME.

Ensemble des activités se rapportant à la rédaction d'un journal

ou à tout autre organe de presse écrite ou audiovisuelle

(collecte, sélection, mise en forme de l'information) ;

profession du journaliste.

Manière d'écrire, de présenter les événements, proposésooroe aux journalistes.

EEnsemble des activités se rapportant à la rédaction d'un journal ou

à médias divers...

Le journalisme et la presse sont apparus dans l'antiquité.

Par exemple, les procès romains étaient affichés sur les murs, tels des journaux.

Dans la mythologie nordique, les corbeaux Hugin et Munin sont assis sur les épaules du dieu Odin et lui racontent les nouvelles du monde.

Le métier de journaliste, longtemps réprimé par la censure royale s'est épanoui plus vite dans les pays anglo-saxons.

En France, il devient un symbole de la liberté lors la Protestation des 44 journalistes du 26 juillet 1830, déclic et temps fort des Trois Glorieuses.

Il a vu ses effectifs augmenter fortement à la fin du XIXe siècle mais n'est devenue une activité professionnelle vraiment reconnue que dans les années 1930, lorsqu'un consensus s'est dessiné après des révélations tardives sur l'Affaire Arthur Raffalovitch1, un scandale médiatico-financier lié aux emprunts russes, dont le placement massif auprès des épargnants français fut facilité par la corruption de nombreux médias.

En 2007, environ 37 000 personnes détiennent la carte de presse en France (ce qui suppose d'en tirer plus de la moitié de ses revenus). Définition En France La définition du statut de journaliste professionnel est contenu dans la loi Brachard et la loi Cressard (articles L7111-3 à L7111-5 du Code du travail) :

Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.'

Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel et sont eux aussi couverts par la Convention collective nationale de travail des journalistes. Formation Journalistes enregistrant la présidente Tarja Halonen et Vladimir Poutine.

Dans les pays qui promeuvent la liberté de la presse, aucun diplôme n'est exigé pour exercer la profession de journaliste. Un stage dans un ou plusieurs médias peut toutefois être requis. En principe, il est demandé au journaliste d'avoir conscience de ses responsabilités sociales et politiques vis-à-vis de la société (critère de déontologie), de posséder une pensée logique et analytique, de disposer de créativité ainsi que d'avoir le sens des contacts humains.

Cependant les journalistes polyvalents tendent à devenir de moins en moins nombreux. Des connaissances techniques sont de plus en plus souvent nécessaires (quand elles ne sont pas exigées), en raison de la complexité croissante des sujets traités. Les journalistes intervenant sur des sujets « pointus » tels que les sciences, surtout dans la presse généraliste, ont rarement reçu une formation substantielle sur ces sujets ;

un journaliste doit alors posséder une capacité à comprendre et à retranscrire en termes intelligibles par le plus grand nombre une information a priori « difficile », afin qu'elle ne demeure pas réservée à un cercle d'initiés

Définition du journalisme et de journaliste

Etymologie : du latin diurnus, d'un jour, de chaque jour, journalier.

Le journalisme est le travail, l'activité, la profession de journaliste.

C'est aussi le mode d'expression propre à la presse.

Le journaliste est celui dont le métier est d'écrire dans un journal et, par extension d'informer à travers un média : presse écrite, radio, télévision...

Son travail consiste à collecter, vérifier, sélectionner, synthétiser et commenter des faits pour les présenter au public.

Le journaliste peut être spécialisé dans un domaine particulier : politique, sport, science, mondanité (people)...

Roselyne Bachelot - Journaliste

Pour obtenir sa carte de presse, renouvelable tous les ans, auprès de la CCIJP (Commission de la Carte d'Identité des Journalistes Professionnels), le journaliste doit justifier d'avoir "pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" (Article L 761-2 du code du travail).

En tant que média, un journal est une publication écrite quotidienne qui présente et commente l'actualité dans tous les domaines.

Par extension, à la radio et à la télévision, un journal est une émission d'information diffusée à heure fixe.

Le journalisme est constitué d'une famille de métiers : rédacteur, présentateur, reporter, reporter photographe, pigiste, caméraman, monteur, réalisateur...

On distingue :

le journalisme d'actualité qui traite d'évènements récents ou qui recherche des informations en exclusivité (scoops);

le journalisme d'investigation qui nécessite un travail de collecte et de recoupement qui peut être long et complexe, voire entravé par ceux qui voudraient éviter la divulgation de certains faits;

le grand reportage, souvent considéré comme l'activité la plus noble du journalisme, qui est la réalisation d'une enquête en profondeur lors d'évènements importants ou historiques, comme les guerres.

Définition du journaliste professionnel selon l'article L. 761-2 du Code du travail :

"Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. [...]

Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : Rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque qu'une collaboration occasionnelle."

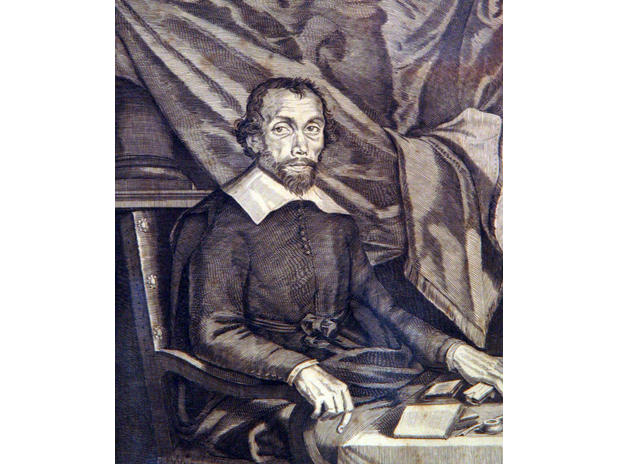

Théophraste Renaudot

Protestant et médecin

Orphelin d’une modeste famille de la bourgeoisie protestante de Loudun, il fit de bonnes études de médecine auprès des chirurgiens de Paris et à l’Université de Montpellier, qui était alors ouverte aux protestants. Médecin à 20 ans, il voyagea en Italie, en Allemagne et peut-être en Angleterre.

En 1602, il contracta les écrouelles, à l'origine des cicatrices sur son visage1.

En 1609, il se marie et s’établit à Loudun, menant une vie de modeste notable. Il rencontre alors le prédicateur franciscain François Leclerc du Tremblay, dit le père Joseph, mystique et ardent partisan de la Réforme catholique, qui l’amena à s’interroger sur la question de la pauvreté dans le royaume de France, qui faisait alors des ravages au début du XVIIe siècle.

Il fit parvenir au Conseil de Régence de Marie de Médicis un traité Sur la condition des pauvres, qui lui valut d’obtenir le titre de « médecin ordinaire » du roi Louis XIII en 1612. Faveur qui fut sans lendemain, peut-être en raison de l’opposition des dévots catholiques alors fort hostiles aux protestants.

Au service des pauvres et de l’État La statue de Théophraste Renaudot dans sa ville natale. Vers 1625, il se convertit au catholicisme et entra dans le Conseil de Richelieu. Client du cardinal, Renaudot est l’exemple même de la réussite sociale d’un homme talentueux malgré ses origines modestes et protestantes, et alors même que le royaume s’engageait dans la remise en cause des droits des protestants.

En 1628 ou 1629, il ouvrit un « bureau d’adresses2 » avec don d’un privilège royal. Il s’agissait pour lui d’accueillir offres et demandes d’emplois, afin d’apporter un remède à la pauvreté et au vagabondage sans le concours de l’Église, de la charité traditionnelle ou encore de l’enfermement.

En 1633, une ordonnance contraignit tous les sans emplois à s’y inscrire.

Cette mesure fut accompagnée cette année-là de la création

du premier journal d’annonces : la Feuille du bureau d’adresses.

Son bureau, installé dans l’île de la Cité à l’enseigne du Grand Coq, prospéra et accueillit de nombreuses activités. Pour 3 sous, on pouvait faire figurer dans le journal des propositions de vente, de location ou de service. Il y installa également un dispensaire, payant pour les aisés et gratuit pour les pauvres.

Il y accueillit même depuis 1632 des conférences hebdomadaires médicales, puis variées, ouvrant l’ère des conférences mondaines et formant l’image de « l’honnête homme ». Enfin Louis XIII l'autorise le 27 mars 1637 à ouvrir un mont-de-piété dans son bureau d'adresses qu'il transforme en salle des ventes. Sa réussite fut si importante qu’en 1641, il put ouvrir au Louvre une succursale de son bureau d’adresses.

Néanmoins, cela lui attira de nombreuses inimitiés de la part de la faculté de médecine de Paris.

Un fondateur de la presse Théophraste Renaudot fut l’un des précurseurs de la presse écrite.

Le 30 mai 1631, il lance sa célèbre Gazette, emboîtant ainsi le pas aux Nouvelles ordinaires de divers endroits des libraires parisiens Martin et Vendosme, parues depuis janvier 1631. Soutenu par Richelieu, qui fit de la Gazette un instrument de sa propagande politique, Renaudot emporta ce marché face à ses concurrents, malgré l’hostilité de la communauté des imprimeurs et libraires parisiens.

En 1635, l’État lui accorda un monopole pour lui et ses successeurs. La qualité de son journal était jugée par le gouvernement bien meilleure que celle de ses concurrents, essentiellement les Nouvelles ordinaires de divers endroits, fondée par Jean Epstein3.

Il avait le soutien financier du gouvernement de Richelieu. Qualité, abondance, diversité géographique, concision et clarté des nouvelles, la Gazette fut un grand succès et lui fut adjoint, dès 1634, le supplément des Extraordinaires, relatant dans le détail les évènements les plus importants.

En 1611, parut le premier volume Mercure François, recueil des événements des années 1605 à 1610, dont la relation de la première installation des Français au Canada. Les frères Richer se chargent de sa publication jusqu'en 1635. Théophraste Renaudot continua cette importante publication jusqu'en 16434.

Les difficultés de la Fronde

Avec la mort de Richelieu en 1642 et celle de Louis XIII l'année suivante, Théophraste Renaudot perdit ses principaux protecteurs. La Régence ne put prendre le risque de mécontenter ses ennemis.

La Faculté obtint l’interdiction des consultations médicales et des conférences dans son bureau d’adresses, puis le bureau fut entièrement fermé en 1646.

La Gazette survécut, passant au service de Mazarin, mais la Fronde vint, en 1649, en entraver la parution régulière. Renaudot suivit, lors de la fuite de la famille royale afin de protéger le jeune Louis XIV, la reine et Mazarin à Saint-Germain, laissant à ses fils Eusèbe et Isaac la rédaction du journal.

Son monopole fut alors entamé par la parution de titres rivaux

à Paris comme en province.

Renaudot fut remercié de sa fidélité avec le poste d’« historiographe du roi ».

À sa mort, à l'âge de 67 ans, le monopole de la Gazette fut confirmé

à son fils aîné, qui ne put réellement empêcher d’autres parutions.

Site officiel du Prix Théophraste Renaudot.

S

S

********************************************************

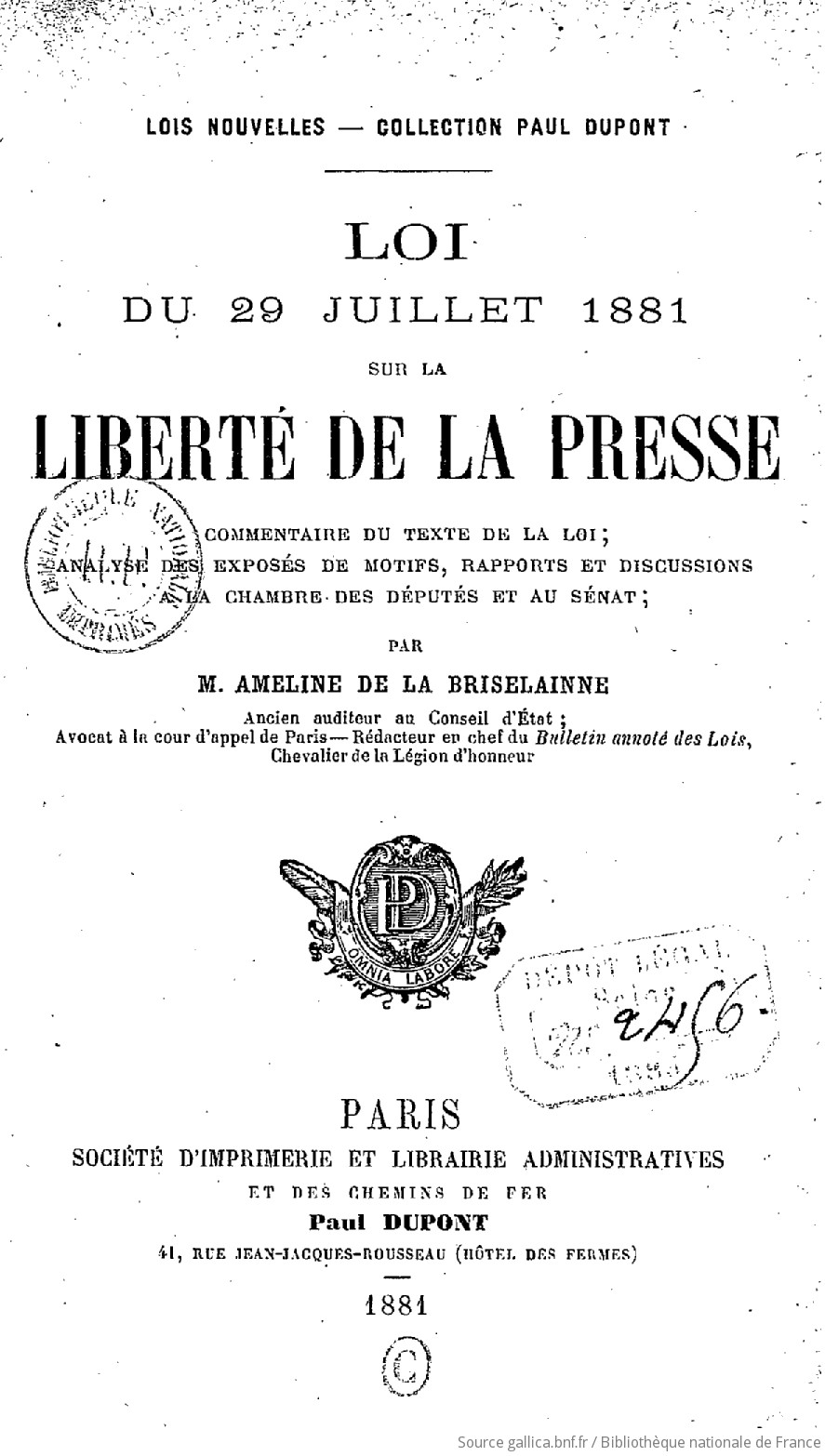

La liberté de la presse.

La liberté de la presse est née pendant la révolution et surtout elle est evoquée dans l'article 11 de la déclarations des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789.

Cette article a certainnement inspirés à la loi de 29 juillet 1881 qui définit les libertés et les responsabilités de la presse française, imposant un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au colportage et à la vente sur la voie publique.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

BONNE JOURNEE .

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""