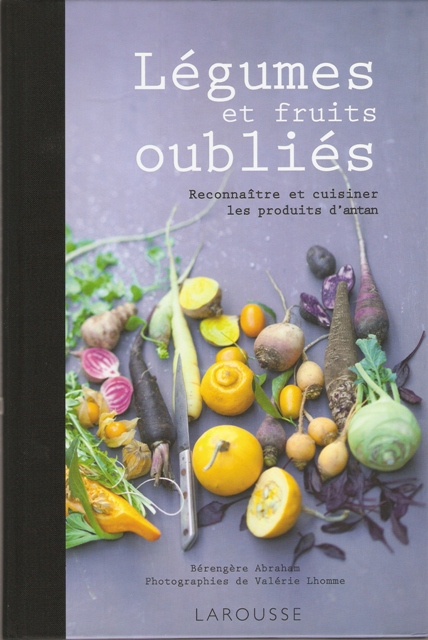

TOMATES ANCIENNES & PHOTO - En présentation d'Article.

L'histoire des fruits et légumes

De la cueillette à la culture

Les premiers hommes vivaient de chasse et de cueillette. Pendant la période Paléolithique, entre 30 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, les seuls fruits et légumes consommés étaient des espèces sauvages, des baies, des salades ou épinards primitifs. Au début de la période suivante, le Néolithique, nos ancêtres commencèrent à observer que certaines plantes comestibles pouvaient être préservées d'une saison sur l'autre grâce à leurs graines.

Les plantes, sélectionnées pour leur pouvoir germinatif, la dimension plus importante de leur partie comestible (feuille, fruit, racine) et la qualité gustative de celle-ci, étaient replantées et donnaient ainsi des plantes améliorées.

On apprit ensuite, grâce à des techniques de culture comme le greffage, à créer des variétés plus résistantes ou plus nourrissantes. Ce n'est que bien plus tard qu'apparurent les variétés hybrides, issues de croisements entre des individus de lignées différentes.

L'agriculture proprement dite, c'est-à-dire l'art de cultiver une plante d'une année sur l'autre en quantité suffisante pour alimenter les communautés humaines, a commencé vers le VIIe millénaire av. J-C., probablement au cœur du "croissant fertile", une vaste région allant de la Mésopotamie à l'Egypte.

C'est d'ailleurs dans cette même région que sont apparues les premières civilisations, les premières écritures, les premières cités... Sumer d'abord, puis Babylone, dont les célèbres Jardins suspendus, une des 7 Merveilles du monde, étaient en fait des vergers et potagers irrigués par un système très sophistiqué.

En Egypte, 7000 ans av. J-C, les potagers du pharaon Chéops, bâtisseur de la Grande Pyramide, étaient riches de fruits et légumes variés : melons, radis, aulx, laitues, concombres, asperges, lentilles, poireaux, prunes, dattes...

Fruits et légumes de l'Empire Romain

Plus tard, vers le IVe millénaire av.J-C., l'arboricultureet le maraîchage commençaient à apparaître : ils allaient devenir une activité majeure des peuples de la Méditerranée. La Grèce se couvrait de cultures d'oliviers, de vignes et de figuiers.

Grecs, Etrusques, puis Romains, profitant de leurs conquêtes lointaines, rapportaient de l'Orient et des côtes africaines, des plants de légumes et d'arbres fruitiers : le cédrat, par exemple, qui fut le premier agrume importé en Europe par Alexandre le Grand, mais aussi le fenouil et la rhubarbe, venus d'Orient, l'artichaut d'Afrique du nord, etc.

Les tables des riches Romains débordaient de délices provenant des quatre coins de l'Empire... Mais ces échanges se faisaient aussi dans l'autre sens !

La conquête de la Gaule par Jules César amena, dans les bagages des Légions, de nombreux fruits et légumes qui allaient eux-mêmes "coloniser" le pays : la vigne et l'olivier dans le sud, les salades et les choux dans le nord. Car la seule culture de légumes connue des peuples celtes de Gaule étaient celle de... la carotte.

A noter tout de même que les Gaulois étaient d'excellents céréaliers et que leurs outils de moissons étaient largement supérieurs à ceux de leurs conquérants...

La naissance du maraîchage en France

Après la chute de l'Empire Romain, le Moyen-Age fut pour les fruits et légumes une longue période de régression et d'appauvrissement. Nombre d'entre eux étaient déclarés "impurs" par l'Eglise et seuls quelques monastères et enclos seigneuriaux conservaient des potagers dignes de ce nom.

La disette sévissait dans les campagnes où les paysans étaient contraints de manger des "racines", en fait des légumes-racines comme la carotte, le navet, le topinambour ou la betterave.

On cultivait des choux, des courges et des poireaux, que l'on faisait bouillir dans de grandes marmites appelées "pots", d'où les noms de "potage" et de "poule au pot"...

C'est à l'époque de la Renaissance que l'influence italienne fait revenir sur les tables de France une plus grande variété de fruits et de légumes verts. Dès lors prolifèrent autour des grandes villes des "ceintures maraîchères", vastes espaces dédiés à la culture des fruits et légumes, dont les produits sont apportés au centre des villes dans les "halles". Celles de Paris, créées par le roi Philippe-Auguste au XIIIème siècle, connaissent l'abondance à partir du XVe siècle : on y rencontre des producteurs venus de toute la région parisienne et même de Picardie ou de Belgique...

Le potager du Roi Soleil

Les fruits et légumes frais allaient s'imposer sous le règne de Louis XIV, qui en était particulièrement friand. Ce roi gourmet fit construire à Versailles, sur d'anciens marais situés en contrebas du château, un très grand potager dans lequel le maître des lieux, M. de La Quintinie, sut faire prospérer toutes sortes de délices royaux. Le monarque exigeant des fruits et légumes toute l'année, il mit au point des cultures sous cloches qui permettaient de faire pousser hors saison des fraises, des melons, du cresson et toutes sortes de salades, de l'oseille, des aubergines (originaires de l'Inde), des concombres, des asperges et surtout des petits pois, dont le roi raffolait.

M. de La Quintinie a dressé la liste de tous les fruits et légumes cultivés à Versailles dans le potager du Roi ; une vingtaine d'espèces n'est aujourd'hui plus à la mode (mais elles demeurent cultivées) comme les plantains ou les oxalis... Elle seront sans doute redécouvertes un jour, à l'instar du pâtisson ou du topinambour... A propos, le potager du Roy existe toujours à Versailles : il est encore en activité et on peut le visiter !

L'arrivée des "américaines" :

Pommes de terre et tomates.

pomme de terre et tomate

La pomme de terre est née dans la Cordillère des Andes, chez les tribus Incas, comme d'ailleurs la tomate, le maïs et... le cacao. Quelques plants furent expédiés à la Cour d'Espagne, puis au Pape en 1588 par un adjoint de Pizzaro. Elle fut dès lors produite à titre de curiosité, notamment en Allemagne.Un certain Parmentier, pharmacien militaire prisonnier en Westphalie en 1763, eut l'occasion de goûter cet étrange tubercule destiné aux porcs et... aux prisonniers.

En France, la pomme de terre était bannie pour cause de "maladrerie": on disait qu'elle propageait la peste.

Parmentier rédigea un Traité sur la culture et l'usage de la pomme de terre, dans lequel il proposait d'en faire... du pain. Il en fit planter un champ près de Paris dans la plaine des Sablons. Pour attirer l'attention, le champ était gardé par des soldats pendant la journée. La nuit tombée, on laissait les curieux venir chiper quelques plants et c'est ainsi que la consommation de la pomme de terre commença à se propager en France.

Le tubercule fut jugé intéressant par le roi Louis XVI qui daigna en porter la fleur à son chapeau. La consommation commença à se développer.

Plus tard, le gouvernement révolutionnaire adopta la pomme de terre pour sauver le peuple de la disette. La tomate : un légume révolutionnaire. La tomate, une autre américaine, prisée dans les pays méridionaux et dans le sud de la France fut aussi la grande découverte de la fin du XVIIIe siècle : ce sont les Marseillais, montés à Paris pendant la Révolution, qui la firent apprécier des consommateurs parisiens.

Oubliés et retrouvés

Les fruits et légumes frais, à partir du XIXe siècle, vont entrer dans les menus quotidiens des peuples d'Europe. Beaucoup resteront pourtant pendant longtemps des produits relativement rares, réservés à une petite partie de la population.

Jusqu'au milieu du XXe siècle, la base de l'alimentation reste la viande, le pain, la pomme de terre, le chou, la carotte... La connaissance des vertus des fruits et légumes frais va se diffuser partout dès les années 50.

A mesure que le niveau de vie s'élève, la qualité de la nourriture consommée s'équilibre : moins de viande et de pain, plus d'aliments riches en fibres et en vitamines.

Aujourd'hui, les fruits et légumes frais ont conquis le monde entier. Mais la grande variété des fruits et légumes actuels n'empêche pas la redécouverte de produits anciens, revenant un jour ou l'autre sur l'étal des marchés : le pâtisson est de ceux là, ainsi que la roquette, le mesclun, le pourpier, le crambé maritime ou la tétragone...

Exposition de fruits anciens.

Les coings, fruits oubliés, ou qu'on utilise moins.

On redécouvre aussi des légumes sauvages :

le pissenlit, l'ortie ou les fleurs comestibles...

Gros plan sur ...

Le cardon

C'est un légume assez courant dans le Midi. Proche de l'artichaut, il est comme lui issu du chardon sauvage. Il était connu dans l'Antiquité, on le cultivait à Carthage et c'était à Rome un légume de luxe, réservé aux riches. Légume méditerranéen, il apporte une note originale aux menus d'hiver. Sa saveur subtile est très appréciée par les connaisseurs : on le cuisine avec d'autres légumes, notamment les pommes de terre, coupé en bâtonnets et revenu dans du beurre.

On peut aussi le cuire au four, préparé en fins tronçons et gratiné avec du jambon et du fromage râpé. Les Lyonnais l'apprécient avec une sauce à la crème, et les Provençaux le cuisinent avec de l'huile d'olive, des tomates et des anchois. Certains le consomment aussi en salade, parfumé de coriandre fraîche ciselée. On le trouve entre les mois d'octobre et de mars, particulièrement en Provence et dans la vallée du Rhône.

Le crosne

C'est un tubercule originaire de Chine, qui fut introduit en France en 1882 par MM. Bois et Pailleux, qui le firent pousser dans leur jardin de Crosnes, en banlieue parisienne, et entreprirent de le commercialiser dans tout le pays. Après avoir connu son heure de gloire, le crosne fut peu à peu oublié.

Il commence à réapparaître, sous une forme "prête à cuisiner", évitant au consommateur le fastidieux nettoyage d'autrefois. On le cuit à la casserole, dans de l'eau bouillante salée et on le déguste avec du beurre et du persil, ou bien avec un coulis de tomate au basilic. On peut aussi le cuire à la vapeur, assaisonné d'herbes fraîches. On le trouve chez certains commerçants entre novembre et mars, mais attention, il est encore rare !

La pomme de terre primeur

Elle est récoltée avant sa complète maturité : sa peau est encore très fine, sa chair - riche en eau - a une saveur légèrement sucrée. Il en existe de nombreuses variétés : les plus connues sont la Belle de Fontenay, la Charlotte, la Roseval, la Pompadour, la Francine, la Ratte... Précoce, elle est plantée dès le mois de février dans des régions de bord de mer où la terre sablonneuse est alors à l'abri du gel.

Récoltée juste au moment où elle commence à "prendre peau", elle est immédiatement lavée et conditionnée, pour éviter que sa peau ne devienne verte. Elle est vendue entre 3 jours et une semaine après son arrachage.

En France, elle est récoltée de mai à septembre, mais au-delà du 31 juillet, elle perd son appellation "primeur". A noter que les pommes de terre dites "de conservation" (comme la Bintje par exemple) se récoltent à maturité et se conservent plus longtemps (plusieurs mois). Les pommes de terre primeur sont délicieuses à consommer "en robe des champs", cuites à l'eau ou à la vapeur et servies dans leur peau, avec une noix de beurre et une pincée de sel.

On peut aussi les manger en salade tiède, avec des petits oignons frais et de la ciboulette. Elles s'associent merveilleusement avec les haricots verts frais et les pois gourmands, en jardinière de légumes, et accompagnent bien sûr les viandes et les poissons pour le plus grand bonheur des gourmets.

Info santé

Bonne source de vitamine C (même après cuisson), la pomme de terre primeur se distingue des autres féculents (pâtes ou riz, par exemple), qui n'en contiennent pas. Cette vitamine qui améliore l'assimilation du fer et facilite la résistance aux infections est particulièrement importante pour la bonne santé de l'enfant.

Les bienfaits de légumes et de fruits pour la santé . Pour tous.

A M I T I E S .