|

|

[ *** -Méli - Mélo du Jour & Humour ***- ] [ -***PageAccueil § Bienvenue & Welcome & Bienvenido - Bienvenue -- Tous Pays & Tous sujets divers ***- ] [ -*** Spiritualité - Religions et Divers avis ***- ] [ -*** Belles images ***- ] [ -*** Infos. -- Docs § Vidéos ***- ] [ -***Photos - Découverte de divers lieux ***- ] [ ***- Musique - Chansons & Cinéma *** ] [ -***Origines et Coutumes : Toutes fêtes Religieuses ou non ***- ] [ -***Mes passions - Créas, Peinture/Dessin & Diapos ***- ] [ -***& Citations § Poésies § Beaux Textes & Musique ***- ] [ -***Zen - Modes de vie et divers conseils ***- ] [ -*** Animaux & Flore - Environnement § Défense Animaux - Faune ***- ]

|

|

|

|

*L'histoire, les origines du Tour de France - Cyclisme -- Tour de France d?autrefois : premiers tours de roues entre exploit sportif et prouesse publicitaire.*

15/07/2016 14:15

Tour de France d’autrefois : premiers

tours de roues entre exploit sportif

et prouesse publicitaire

(D’après « Le Petit Journal illustré », n° du 21 juin 1925)

En 1925, cependant que le Tour de France a trouvé ses marques, intégrant désormais les étapes pyrénéennes et alpines, s’étendant sur plus de 5000 km, Jacques Chabannes, né avec le siècle et chroniqueur du Petit Journal, non seulement s’enflamme pour le caractère unique d’une course exigeant des efforts surhumains, mais encore fustige ses détracteurs qui refusent de voir en la publicité générée par l’événement, un formidable levier pour l’industriefrançaise et l’image de notre pays dans le monde

Il ne faudrait pas croire que le Tour de France fut, du premier coup, ce qu’il est. Il ne sortit pas du cerveau de M. Henri Desgrange, qui le conçut, comme Minerve naquit du cerveau de Jupiter. Ce fut peu à peu que le Tour de France acquit son actuelle importance, accrut ses étapes, sa durée, ses kilomètres, écrit Jacques Chabannes. D’année en année, ceux qui l’avaient conçu l’améliorèrent. Entendons-nous. En terme sportif, cela signifie qu’ils en augmentèrent les difficultés au point d’en faire l’épreuve monstre, sans conteste la plus considérable course sur route du monde.

Un peu d’histoire sportive

Depuis la conception initiale des dirigeants de l’Auto, le Tour de France connut bien des modifications. Lorsque l’on voudra écrire sur le Tour de France, il faudra toujours s’en rapporter à notre ami Charles Ravaud, qui en fut l’historiographe précis, et, dirai-je, amoureux. Le premier Tour fut donc couru en 1903. C’était un petit tour en six étapes : Paris-Lyon, Lyon-Marseille, Marseille-Toulouse, Toulouse-Bordeaux, Bordeaux-Nantes, et Nantes-Paris. Plusieurs jours de repos entre chaque étape permettaient aux coureurs de « récupérer ». La distance totale était environ de 2300 kilomètres.

Maurice Garin, un homme robuste, inscrivit le premier son nom au palmarès de la course. Ce premier Tour n’obtint pas le succès qu’espéraient ses organisateurs. Ceux-ci ne se découragèrent pas. Combien ils eurent raison. Mais la seconde édition de la course fut abîmée par de multiples combinaisons, dont quelques-unes se transformèrent en de véritables attentats. La victoire revint, en fin de compte, à Cornet, par suite de la disqualification de Garin.

Les fâcheux événements de 1904 eurent une influence heureuse sur l’histoire du Tour de France. En 1905, la course fut complètement modifiée. Le nombre des étapes fut porté à onze et la distance à 3000 kilomètres. Soixante concurrents prirent le départ. Dès la première étape, on vit apparaître des clous, servis à profusion sur les routes. On sait que si ce fut la première manifestation de vandalisme imbécile, ce ne fut pas la dernière. Ce Tour de France 1905 se termina par la victoire de Trousselier.

Il marqua le commencement de la popularité de la grande épreuve française. Tout le long de la route, d’enthousiastes sportifs prodiguèrent leurs encouragements aux vaillants routiers. La cause était entendue. Si bien qu’en 1906, le Tour grandit encore... et de 1500 kilomètres d’un coup. René Pottier en sortit vainqueur. En 1907, le Tour de France comportait 14 étapes. Néanmoins, les grandes montagnes n’y figuraient point encore. Et l’épreuve se courait dans le sens contraire de celui qui fut adopté plus tard. La course, de 5000 kilomètres, vit la victoire du célèbre coureur français Petit-Breton, athlète de grande classe et d’un rare courage. En 1908, Petit-Breton renouvela son exploit et remporta son second Tour. En 1909, ce fut le coureur luxembourgeois François Faber, qui arriva vainqueur au Parc des Princes.

Enfin 1910 ! Une grande année dans l’histoire du Tour : l’entrée en scène des Pyrénées. Victoire de Lapize. 1911 : aux Pyrénées, les organisateurs, toujours en veine d’ « améliorations », ajoutent les Alpes. En plus du Tourmalet et de l’Aubisque, il faut gravir le Galibier. Garrigou est vainqueur de justesse devant le Rouennais Duboc. Pas de changement en 1912. Defraye gagne.

En 1913, changement de sens. Dès la seconde étape, la lutte est chaude entre les principaux as : Thys et Petit-Breton. C’est le champion belge qui l’emporte. 1914. Des nouveaux venus dans la course géante donnent du fil à retordre aux anciens. Ces jeunes s’appellent Henri Pelissier, Oscar Egg. Une chute de Egg dans l’étape Belfort-Longwy lui enlève tout espoir de vaincre. Thys finit par battre Pélissier.

Dès 1919, le Tour de France reprend, et, tout de suite, retrouve sa formidable popularité. Beaucoup de grands coureurs, hélas, ne sont pas au poteau de départ. La guerre a fauché Petit-Breton, Lapize, Faber. Christophe, le courageux vétéran, manque la victoire par un accident, et c’est Lambot, un homme résistant, qui fait le meilleur temps.

Jusqu’en 1914, le Tour se courait par équipe, les hommes de chaque marque devant aider le meilleur d’entre eux. De 1919 à 1924, le Tour fut, en principe, couru individuellement. Mais l’année 1925 assista à la renaissance de l’ancien « esprit d’équipes ». En outre, pour éviter les arrivées en peloton de cinquante hommes dans les étapes plates, longues et fastidieuses, il fut décidé de couper en deux les trop longs parcours, une nouveauté intervenant en conséquence : il n’y aurait pas de jour de repos entre les étapes inférieures à 200 kilomètres. Le jour intermédiaire de repos était maintenu pour les grandes étapes. Au total, 30 jours, 18 étapes, et environ 5400 kilomètres.

L’esprit du Tour de France

Quelles sont les raisons de l’enthousiasme qui, pendant un mois, réunira, le long des 5400 kilomètres, une véritable chaîne sans fin d’admirateurs ? s’interroge Jacques Chabannes. C’est que le Tour de France est, essentiellement, une course nationale. C’est que les vaillants tourneurs visitent la France entière. Partis de Paris, ils arrivent à Paris, ayant parcouru la Normandie, la Bretagne, la côte de l’Atlantique, le Sud-Ouest, les Pyrénées, la côte méditerranéenne, les Alpes, l’Alsace-Lorraine, le Nord, la Picardie, l’Ile-de-France, explique-t-il.

|

Maurice Garin, vainqueur du premier Tour de France en 1903 |

|

Le Tour de France !

Titre qui frappe les esprits, par ce qu’il représente de gigantesque. Le plus profane des profanes conçoit vaguement, mais conçoit, la somme d’efforts, la volonté inépuisable, le courage surhumain que demande le Tour de France au coureur, non seulement qui le gagne, mais qui parvient au bout de l’immense ruban de routes. C’est ainsi que l’histoire du Tour de France contient la liste à peu près complète de tous les hommes qui ont illustré le sport cycliste, qui ont rendu populaire la machine qu’on appelle « la petite reine ».

On a fait, sur le Tour de France, beaucoup de littérature, ajoute Chabannes. De la bonne et de la mauvaise. On a exalté, avec peut-être un peu d’exagération (mais il le fallait) les « géants de la route », ces hommes prodigieux qui partent un matin à l’assaut de l’Aubisque et du Tourmalet. Pygmées éphémères, triomphant des montagnes éternelles. Ces hommes, poursuivant pendant des milliers de kilomètres leur effort, déployant une incroyable énergie, symbolisent la maîtrise de l’homme sur la matière. On a beaucoup écrit sur le Tour de France. On a aussi parlé des « bagnards de la route », de ces malheureux condamnés à un mois de surhumains efforts.

Là aussi, on a exagéré. Certes, le Tour de France est l’épreuve-limite, ainsi que le disait avec une parfaite justesse son père, M. Henri Desgrange, limite de la force, limite de la volonté, limite du sport. Mais cette limite n’est jamais dépassée. Le combat, dans la montagne, de l’homme et de la route, est le plus grandiose spectacle qu’on puisse concevoir. La route fraîchement tracée dans la neige éternelle, où tout est silence et mort. La lutte sans merci entre ces frères sportifs, ardents à montrer leur supériorité, ardents à vaincre.

Donc, le Tour de France est une rude épreuve. Il faut en parler à ceux qui, comme Tiberghien, l’ont plusieurs fois courue, sans réussir, par suite de malencontreux hasards, à vaincre. Il y a dans les yeux de ces hommes-là, quand ils parlent du Tour, beaucoup de choses. Le souvenir des épreuves passées, de la douleur, des souffrances, de l’accablante fatigue qui les couchait parfois exténués sur le bord de la route. Mais il y a aussi, dans leurs yeux, le souvenir de l’ivresse des victoires, et une grande force confiante, cette calme certitude des hommes qui ont voulu et qui ont pu.

Chabannes rapporte le témoignage d’un des grands champions cyclistes de l’époque, Oscar Egg (détenteur pendant 19 ans le record de l’heure), qui raconte avoir voulu boire dans une descente dans le Tour 1914, entre Belfort et Longwy : « Je lève mon bidon et me voici par terre. Ma roue avant s’était brisée sur un gros pavé qui se trouvait au milieu de la route. j’avais les mains arrachées et deux trous dans les genoux. Je repars à pied, traînant mon vélo, jusqu’u plus prochain village. On trouve un médecin qui me fait un pansement. J’achète une roue de rechange et je remonte en machine avec une heure et demie de retard, couvert de pansements. J’ai souffert, mais j’ai fini le Tour. Mes plaies suppuraient, à cause de la chaleur de l’effort. A chaque étape, on changeait les pansements, je souffrais réellement. Mais le plus dur c’étaient les crevaisons. Comme je pouvais à peine me servir de mes mains, je perdais beaucoup de temps à changer des boyaux que j’étais obligé d’arracher avec les dents. J’étais bien content d’arriver à Paris. »

Et pensez qu’Egg termina ce Tour de France 1914, dixième du classement général. La même année, après s’être cassé la clavicule en février, il avait pris la seconde place dans les Six-Jours de Paris, il avait gagné Paris-Tours. Quelques jours avant le départ du Tour, il venait de battre le fameux record mondial de l’heure sans entraîneurs sur piste. Combien d’autres exemples de courage, d’abnégation, de volonté pourrait-on citer ! Et comment n’admirerait-on pas ces hommes qui concluent simplement : « Oui, le Tour, c’est dur ».

Propagande et industrie

J’entends les détracteurs du cyclisme sur route qui s’écrient : « Eh bien, c’est entendu ! Nous voici convaincus de la valeur athlétique, du courage de vos rois de la pédale. A quoi tout cela mène-t-il, s’il vous plaît ? A la publicité. Ces hommes fourniront une somme de splendides efforts pour que les industriels insèrent dans les journaux d’énormes placards : Si X... a gagné telle course, c’est parce qu’il montait la bicyclette Z... Sans parler du frein, du pneu, de la selle. »

Rien de plus exact. Nous avons longuement vu que le cyclisme sur route – et très particulièrement le Tour de France – constituaient un remarquable moyen de propagande. Depuis le premier Paris-Brest-Paris, organisé par le Petit Journal, jusqu’au Tour de France, c’est grâce à la compétition, au sport, que le cyclisme a pris son essor, a conquis sa suprématie. Il est tout à fait normal que le sport sur route soit un bon élément de publicité. Nous sommes en présence d’un triangle parfait. L’industrie prospère grâce au sport. Le sport vit, grâce à la publicité. Les maisons de cycles entretiennent des coureurs, payés à l’année, pour porter leurs couleurs. Et si les marques ne faisaient pas les frais de ce qu’on appelle une « écurie », si elles ne donnaient pas des budgets de publicité aux journaux organisateurs, le cyclisme sur route, qui ne produit aucune recette disparaîtrait.

Henri Cornet, vainqueur du Tour de France

en 1904 et à ce jour le plus jeune

vainqueur de l’épreuve (à peine 20 ans) |

|

Il faut, au demeurant, convenir que si le Tour de France, par exemple, démontre la grande classe de son vainqueur (et des dix coureurs occupant les dix premières places du classement), il est incontestable qu’il prouve la valeur d’un vélo, sa solidité et sa légèreté. Le Tour de France a fait beaucoup pour le sport. Pour attirer l’attention d’un public profane – l’attention des néophytes –on doit avoir recours à des épreuves monstres qui frappent l’imagination.

L’œuvre de propagande du Tour de France, avec son chapelet de régions, de cils visités, est infiniment plus considérable. On peut même dire qu’elle est incalculable. Réjouissons-nous-en hautement. La France tient nettement la tête dans l’industrie cycliste mondiale. Nous avons en France une dizaine de grandes marques de cycles, sans compter les nombreux petits constructeurs. La population française qui vit du cycle est importante. La statistique, pour approximative qu’elle soit, permet d’évaluer que les constructeurs emploient constamment environ 100 000 ouvriers spécialistes. Les industries qui se rattachent au cyclisme, les fabricants de pneus, de selles, de chaînes, de pédales, de freins, de guidons occupent plus de 300 000 travailleurs manuels.

On ne peut évaluer avec beaucoup de précision les réparateurs, loueurs, constructeurs. Mais ils sont plusieurs centaines de milliers en France. Pensons aussi aux fabricants d’accessoires. Pensons enfin aux agents de publicité, aux soigneurs et aux masseurs. N’oublions pas enfin les coureurs, tant les « as » que les petits, régionaux et locaux, desquels tirent tout ou partie de leurs ressources des courses départementales ou d’épreuves plus modestes encore. Un de nos amis, spécialiste du cyclisme, calculait qu’il faut compter en France au moins sept cent mille personnes vivant de l’industrie du cycle ou de ce qui s’y rattache.

De toutes les épreuves routières, le Tour de France est de loin celle qui a la plus grande action en faveur de notre sport, conclut Jacques Chabannes. A ce point de vue, son utilité nationale est considérable. Voilà ce qu’est le Tour de France et voilà pourquoi il représente à nos yeux la course-type de propagande et aussi la course-limite de l’effort sportif. Pendant un mois, des télégrammes, des sans-fils sillonneront le monde, signalant les efforts héroïques, les luttes sans merci de ces hommes poursuivant pendant plus de cinq mille kilomètres la victoire.

*************************************************************************

| |

|

|

|

|

|

|

|

* Les *Origines du 14 Juillet § Fête Nationale. *

10/07/2016 18:34

Actualité Histoire

14 juillet 2016 :

au fait, pourquoi cette date représente une fête nationale ?

14 JUILLET -

L'origine du 14 juillet, fête nationale depuis 1880, est plus complexe qu'elle n'y paraît.

[Mis à jour le 12 avril 2016 à 16h08]

Bals populaires, feux d'artifice et défilé militaire. Chaque année, le 14 juillet marque la fête nationale de laFrance. Si elles apparaissent aujourd'hui comme une évidence, ces réjouissances organisées partout dans l'Hexagone ont une origine complexe. La date du 14 juillet comme celle de la fête nationale fut longtemps contestée. De 1789 à nos jours en passant par 1880 ou 1919, voici les moments clef qui rappellent pourquoi et comment le 14 juillet est devenu la fête nationale dans notre pays.

Que célèbre-t-on exactement le 14 juillet ?

Qu'est-ce que la Fête de la Fédération ?

Quelles sont les traditions liées à la Fête nationale ?

Comment cette date s'est-elle imposée ?

Quelle est l'histoire de cette journée ?

Quels ont été les 14 juillet mémorables ?

Comment le défilé militaire est-il devenu un moment essentiel de cette journée ?

Linternaute.com répond à toutes les questions qui se posent sur le 14 juillet.

Découvrez tout sur la Fête nationale à l'aide de notre sommaire ci-contre.

Le 14 juillet 1789 : la prise de la Bastille

La fête nationale commémore d'abord le 14 juillet 1789, première journée révolutionnaire à portée symbolique. Cet été là, une grande agitation règne à Paris. Face au mécontentement populaire, le roi a réuni les Etats généraux, une assemblée des représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Ces derniers demandent une réforme profonde des institutions et, le 9 juillet, se proclament

Assemblée nationale constituante.

L'initiative inquiète le roi qui fait venir en secret des régiments suisses et allemands à proximité de Versailles. La rumeur court bientôt que les troupes royales se préparent à entrer dans Paris pour arrêter les députés. Le 12 juillet, un orateur harangue la foule qu'il appelle à réagir : c'est Camille Desmoulins, monté sur un tonneau, qui annonce une "Saint Barthélemy des patriotes".

Au matin du 14 juillet, des Parisiens en colère vont chercher des armes aux Invalides, puis se dirigent vers la vieille forteresse royale de la Bastille, en quête de poudre. Après une journée de fusillade sanglante, et grâce au ralliement de gardes nationaux, les Parisiens s'en emparent et entament sa démolition. Au final, ils ne libèrent que quelques prisonniers et malfrats sans envergure.

Mais cette vieille prison médiévale incarne l'arbitraire de l'Ancien régime. En l'abattant, les Parisiens font tomber un rempart de l'absolutisme. Et cette journée, qui marque le début de la Révolution, restera dans les mémoires comme un jour de liberté.

Cependant la fête nationale fait aussi référence à une autre événement moins connu : la fête de la Fédération du 14 juillet 1790.

EN VIDEO - Le 14 juillet permet de nos jours d'honorer des alliés de laFrance ou bien de célébrer des événements historiques. En 2014, le défilé commémorait les 100 ans de la Grande Guerre : LIEN DIRECT / VIDEO, vers l'INTERNAUTE.

Le 14 juillet 1790 : fête de la Fédération

Depuis l'été 1789, partout dans les provinces françaises, se sont créées des "fédérations" régionales de gardes nationaux.

Une réaction à l'affaiblissement du pouvoir central. Afin de contrôler ce mouvement spontané, la Commune de Paris, sous l'impulsion de Lafayette, décide de fonder une grande Fédération nationale regroupant des représentants des fédérations locales et de les réunir à Paris le 14 juillet.

La cérémonie est censée célébrer la prise de la Bastille, mais aussi apporter un semblant d'ordre et d'unité dans un pays en crise. Le jour dit, 14 000 soldats fédérés arrivent donc à Paris et défilent sous la bannière de leur département, de la Bastille jusqu'au Champ-de-Mars.

Sur une esplanade aménagée pour l'occasion, une grande messe est célébrée, à la suite de quoi le roi Louis XVI jure de maintenir "la Constitution décidée par l'Assemblée nationale". Les 400 000 Parisiens présents ce jour-là acclament leur souverain : la monarchie n'est donc pas remise en cause.

L'aspiration à l'union nationale triomphe et la cérémonie se transforme en grande fête populaire. Mais la réconciliation nationale sera de courte durée. Deux ans plus tard, le roi est arrêté et condamné à mort. 1880 : le 14 juillet devient fête nationale Pendant près d'un siècle, la commémoration du 14 juillet est abandonnée.

Elle réapparaît en 1880, sous la IIIe République. Le régime, pour se consolider, cherche à construire un nouvel imaginaire national, autour de symboles républicains. C'est ainsi que la Marseillaise devient hymne officiel et le 14 juillet fête nationale. Mais la proposition qui émane du député de la Seine Benjamin Raspail n'est pas accueillie unanimement par l'Assemblée. Certains députés mettent en cause la violence du 14 juillet 1789.

Et c'est finalement autour du 14 juillet 1790 que se fait le consensus. Cette année là, on inaugure également le monument surmonté de la statue de la place de la République, et partout sont donnés concerts et feux d'artifices. "La colonne de Juillet" qui surplombe la place de la Bastille, elle, ne se réfère pas au 14 juillet 1789. Elle porte le nom des victimes des journées révolutionnaire de juillet 1830, les "Trois glorieuses".

Un décret du 6 juillet 1880 instaure un défilé militaire qui l'on connait encore aujourd'hui.

Cet évènement doit alors effacer le souvenir de la défaite militaire subie pendant la guerre de 1870, la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine au profit de l'Empire allemand et fortifier la République qui n'a pas encore dix ans.

La première édition du défilé militaire a lieu à l'hippodrome de Longchamp, où il restera jusqu'en 1914. A 12h30, le 14 juillet 1880, les canons du Mont-Valérien tonnent au-dessus de la Seine avant de se taire pour un discours du président de la République, Jules Grévy.

Le Petit journal s'extasie devant un "magnifique spectacle [...] que le soleil de juillet illuminait de ses plus radieuses clartés", évoquant un vivant symbole d'union entre ces deux forces trop longtemps séparées, l'armée et la nation".

Le journal populaire continue : "A l'émotion profonde, indicible, qui a tenu pendant vingt minutes, cent milles poitrines haletantes, on peut affirmer que pour cette foule qui se pressait autour des régiments massés, la remise des drapeaux revêtait sa signification vraie : la reconstitution de la France, la reconstitution de son armée nationale, s'affirmant enfin à la face du pays".

Le défilé du 14 juillet

Après le 14 juillet 1880, le défilé militaire devient une institution. Le 14 juillet 1919, les maréchaux Foch, Joffre et Pétain défilent à cheval sur les Champs-Elysées - passant même sous l'Arc de Triomphe - pour célébrer la victoire dans la Première guerre mondiale acquise quelques mois plus tôt.

C'est à ce moment que le traditionnel défilé du 14 juillet prend ses quartiers sur l'avenue la plus célèbre de Paris. Après une éclipse pendant la Seconde guerre mondiale, le défilé du 14 juillet prend son aspect actuel avec la multiplication des chars et des avions. Certains présidents de la République apportent cependant des innovations de courte durée.

Pendant son mandat, Valéry Giscard d'Estaing déplace le défilé dans d'autres artères de Paris, comme le Cours de Vincennes, l'Ecole militaire ou encore entre Bastille et République à Bastille.

En 1982, François Mitterrand repoussait le défilé à la nuit tombée. Le cérémonial est parfaitement huilé. Les répétitions du défilé ont lieu en général le 12 juillet aux aurores, soit deux jours avant la date clef. Il s'ouvre avec le passage des avions et hélicoptères.

En tout, ce sont environ 4 000 soldats qui défilent sur les Champs-Elysées à un rythme de 120 pas par minute. Les élèves d'écoles prestigieuses comme Saint-Cyr se présentent en grand uniforme. La marche est traditionnellement clôturée par les unités de la Légion étrangère, célèbres pour leur barbe volumineuse et leur pas plus lent.

Le Défilé du 14 Juillet est organisé sur les Champs-Elysées, à Paris.

De 1880 à nos jours

En 1886 : une femme, cantinière du 131e régiment d'infanterie, défile pour la première fois. En 1915 : le défilé militaire se déplace du Champs-de-Mars aux Champs-Elysées. En 1919 : c'est le défilé de la victoire qui réunit, sur les Champs-Elysées, les forces des pays alliés. En 1936 : après le défilé militaire, un million de personne défilent à l'appel des organisations syndicales. De 1939 à 1945 : dans le Paris occupé, la journée n'est pas célébrée. Le 14 juillet 1940, à Londres, le général de Gaulle réitère ses appels à la résistance. En juillet 1945, on célèbre la Libération partout en France.

EN VIDEO : Chaque année, la cavalerie de la Garde Républicaine se prépare pour le défilé du 14 juillet

. Sabre, casque, la tenue n'a pas vraiment évolué depuis que Napoléon a créé le régiment de cavalerie :

Bientôt, découvrez ci-dessous le programme des festivités du 14 juillet 2016

PROGRAMME DES FESTIVITES :

Tous les ans, le 14 juillet est l'occasion de célébrer la fête nationale.

Feux d'artifices, bals populaires...

Dans toute la France, des événements sont organisés

le 14 juillet ou bien la veille au soir.

Les festivités organisées : à Paris.

En savoir plus dans toute la France

Déposez vos plus belles photos du 14 juillet

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

| |

|

|

|

|

|

|

|

* Le présent article, FÊTE DE LA SAINT-JEAN 2016, 2017 ET 2018 - DATE ET ORIGINE & Bons samedi et week-end *

25/06/2016 16:00

**********************************************************************************

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 2016, 2017 ET 2018 - DATE ET ORIGINE

Dates de la Fête de la Saint Jean

La Fête de la Saint Jean est prévue aux dates suivantes :

- vendredi 24 juin 2016

- samedi 24 juin 2017

- dimanche 24 juin 2018

La date est fixe, chaque année elle a lieu le 24 juin.

La Saint Jean est fêtée de bien des manières en France, suite au courriel d'une internaute, nous vous présentons la Nuit du Petit Saint Jean, fêtée à Valréas (84).

Si vous désirez mettre en avant la Saint-Jean d'une commune particulière, contactez-nous.

Origine de la Fête de la Saint Jean

La fête de la Saint-Jean, célébrée tous les ans le 24 juin, est à l'origine une fête païenne.

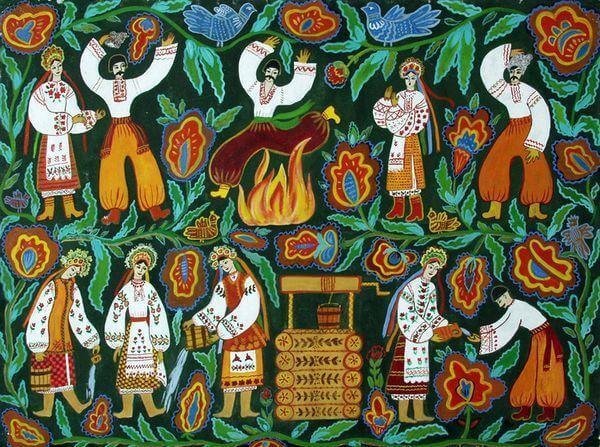

Elle était célébrée avant la naissance du Christ parmi les premiers peuples slaves pour bénir les moissons. Cette fête a ensuite été christianisée et est aujourd'hui fêtée à travers le monde à quelques jours du solstice d'été pour célébrer, grâce aux feux de la Saint-Jean, la lumière de l'été.

Une fête devenue chrétienne

La légende dit que cette célébration serait issue du culte païen d'Ivan Kupalo, le dieu du soleil, de la réincarnation et de la purification par l'eau de l'amour et de la fertilité. Les peuples de Russie et de l'est le célébraient en portant des couronnes de fleurs, en jetant des herbes dans de grands feux, en chantant et en dansant autour de ces derniers.

La tradition voulait aussi qu'en hommage à Kupalo le peuple se baigne la nuit dans les rivières pour se purifier par l'eau. Cette nuit-là les gens se livraient également à des actes d'amour et aux plaisirs charnels.

Cette célébration était aussi l'occasion de faire un pèlerinage jusqu'à la roche d'Ivan, près du village de Meeksi en Estonie, qui selon la tradition est réputée pour ses vertus curatives pour les hommes et les animaux. Dès la christianisation de la Russie, les dieux païens ont été remplacés par des Saints et les baignades nocturnes de cette fête ont été interdites.

La France catholique du cinquième siècle a décidé de remplacer la célébration de Koupalo par la Saint-Jean-Baptiste. Dans la religion chrétienne, Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Il annonçait l'arrivée du royaume de Dieu en baptisant les gens avec l'eau du fleuve Jourdain. Le choix de remplacer la fête d'Ivan Kupalo par la Saint-Jean n'a rien d'un hasard, puisqu'Ivan en slave signifie Jean, et que Kupalo signifie la baignade.

Saint Jean-Baptiste fut décapité sur ordre d'Hérode, souverain de la Palestine, vers 28-29 (plus de détails sur cette page). Depuis la fusion des traditions païennes et chrétiennes, la célébration de la fête de la Saint-Jean a lieu le 24 juin, jour de sa naissance. Cette fête a été exportée bien plus tard en Amérique, puis elle est devenue en 1977 la fête nationale du Québec.

Les rituels populaires de la Saint-Jean

Certains rituels sont apparus au fil des sicèles autour de cette fête. Les cendres des feux de la Saint-Jean préservaient par exemple de la foudre et des orages. Pour les amoureux, le fait de sauter par-dessus le feu garantissait que leur amour dure toute l'année.

Les femmes célibataires devaient quant à elles porter des couronnes de fleurs sur leur tête en guise de symbole de leur virginité. Dans certaines régions les rituels étaient différents. Dans la Creuse par exemple, il fallait tourner 9 fois autour du feu pour espérer trouver un mari ou une femme dans l'année.

En Gironde, pour s'assurer de l'argent toute l'année, il fallait jeter une pièce dans le feu et la retrouver dans les cendres.

Célébration de la Fête de la Saint Jean

La fête de la Saint-Jean était célébrée de différentes manières suivant les régions de France. Elle est très populaire à la campagne où ce jour-là, sont montés des buchers de bois qui seront allumés à la tombée de la nuit. La danse et la musique font partie intégrante des festivités. On célèbre aussi cette tradition dans les quartiers de certaines grandes villes, les feux y sont présents. La Saint-Jean est souvent l'occasion d'un grand rassemblement de la population.

La fête de la Saint Jean dans le Monde

La fête de la Saint Jean se célèbre à l'international.

* En Belgique, dans la ville de Mons, la Saint Jean se célébrait en effectuant des feux dans les différents quartiers de la ville. Les feux étaient réalisés grâce au bois récolté par les enfants et étaient accompagnés de coqs en cage.

Des concours de chant étaient aussi organisés. Cette tradition s'est arrêtée en 1822 suite à un incendie qui conduisit à l'interdiction de la fête. La célébration de la fête reprit grâce à l'association "Les feux de la Saint Jean" qui, à partir du 23 juin 1990, organisa des cortèges suivis d'un feu de bûcher et d'animations.

* En Espagne, la fête de la Saint Jean représente le combat du Bien contre le Mal et la victoire du Bien sur le Mal.

Pendant les jours qui précèdent la fête, il est de coutume pour les jeunes d'allumer des feux pendant la nuit et de sauter par-dessus. Ce rite expulserait les impuretés et éloignerait les maléfices.

* Au Québec (Canada), la Saint Jean est la fête nationale. Elle remplace la fête traditionnelle religieuse qui fêtait le début de l'été. Celle-ci, grâce aux feux allumés pour l'occasion, servait à communiquer les dernières informations sur l'état de la population aux alentours. À l'heure actuelle, la fête de la Saint Jean est un symbole de la volonté autonomiste du Québec, elle est aussi devenue le rendez-vous privilégié des rassemblements culturels et politiques.

Références

.Vidéo de la Saint Jean

Les bûchers de la Saint Jean sont parfois très impressionnants,

découvrez dans cette vidéo un bûcher filmé à Rouen par Frédéric Bisson.

Feu de Saint Jean 2011 à Rouen, quartier de la Grand'Mare

Ce bûcher a été filmé à Rouen, rue Richard Wagner, le 25 juin 2011. Les habitants de la Grand'Mare sont réunis autour du grand feu, vous pouvez apercevoir le lieu du bûcher sur Google Street. Crédits : Flickr, Frédéric Buisson / CC-by

Le Zapping iCalendrier / Vidéo.

Photos de la Saint Jean

Ces deux photos illustrent les feux allumés et les bûchers de la fête de la Saint Jean.

Feu de la Saint Jean à Mons (Belgique) ines saraiva / CC-by-sa

Bûcher de la Saint Jean, Rouen (France) zigazou76 / CC-by-sa

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

| |

|

|

|

|