Quelques hypothèses sur les origines possibles des crises écologiques

Une crise écologique peut avoir une ou plusieurs origines.

Il peut s'agir d'un environnement dont la qualité se dégrade par rapport aux besoins de l'espèce, par suite d'une évolution des facteurs écologiques abiotiques.

Par exemple, une augmentation de la température hivernale moyenne locale pourra entraîner la disparition d'une espèce nécessitant une vernalisation, i.e. un besoin de températures fraîches pendant une certaine durée pour permettre la floraison (ce pourrait par exemple être le cas de la mirabelle en Lorraine).

De même, une diminution de la luminosité faisant par exemple à la suite de multiples éruptions volcaniques ou à une chute météoritique, peut limiter considérablement la biomasse végétale, en raison de la diminution de l'efficacité de l'activité photosynthétique (voir les hypothèses sur l'extinction Crétacé-Tertiaire).

Il peut aussi s'agir d'un environnement qui devient défavorable à la survie de l'espèce (ou d'une population) à cause d'une augmentation du nombre de ses prédateurs.

Par exemple, l'éléphant africain est classé espèce en danger en raison d'une chasse intensive pour l'ivoire de ses défenses. Au début du xxie siècle, le nombre de poissons dans les océans est en diminution en raison de la pêche intensive pratiquée par les bateaux industriels de plus en plus performants.

Il peut aussi s'agir d'un environnement qui devient défavorable à cause d'une augmentation de la compétition interspécifique (entre deux espèces) ou intraspécifique (entre deux races d'une même espèce) pour l'espace ou les sources de nourriture.

Par exemple, des espèces invasives (comme l'algue verte Caulerpa taxifolia en mer Méditerranée), entraînent progressivement la disparition des espèces locales.

Un autre exemple concerne ce qui a été appelé écocide au Viêt Nam : lors du conflit armé entre les États-Unis et le Viêt Nam du Nord, les Américains utilisèrent un défoliant, l'agent orange (contenant de la dioxine), dans l'objectif de détruire la forêt dans laquelle se cachaient les combattants, ou les rizières qui les nourrissaient. La dioxine déversée à l'époque s'est accumulée dans les chaînes trophiques et est encore responsable, 40 ans plus tard, de la naissance d'enfants anormaux, sans membres, voire sans crane ou sans cerveau. Les herbicides utilisés auraient également détruit 2 millions d'hectares de forêts et 500 000 hectares de mangroves remplacés par des savanes.

Enfin, il peut aussi s'agir d'une situation qui devient défavorable à la qualité de vie de l'espèce (ou de la population) à cause d'une trop forte augmentation du nombre d'individus, ce qui impose une forte pression sur son environnement de vie.

Manifestations des crises écologiques

L'extinction des espèces

Elles peuvent aussi être d'origine anthropique ou naturelle.

Elles peuvent ne concerner qu'une seule ou un petit nombre d'espèces, ou au contraire un très grand nombre d'entre elles ; à cet égard, le déclin des populations d'amphibiens fournit un exemple précis et détaillé affectant une classe entière d'espèces.

Quelle que soit son origine initiale, la disparition d'une ou de plusieurs espèces va souvent entraîner une rupture d'équilibre.

Crises locales et crise globale

Les crises écologiques peuvent se manifester localement ou bien globalement.

Dans le cas d'une crise locale, seul un écosystème va être touché. Si l'espèce est endémique, la crise écologique pourra entraîner sa disparition. C'est par exemple le cas de plusieurs hominidés, comme legrand singe, dont il ne reste plus que quelques survivants. Une crise écologique locale touche une certaine zone géographique, de taille réduite, par exemple un fleuve, une mer, une île, une écorégion. Elle a des conséquences négatives pour une partie ou la totalité des espèces vivant dans cette région. Un exemple de crise locale peut être une marée noire, telle que celle due au naufrage de l'Erika, ou un incident dans une usine chimique, telle que la catastrophe de Bhopal.

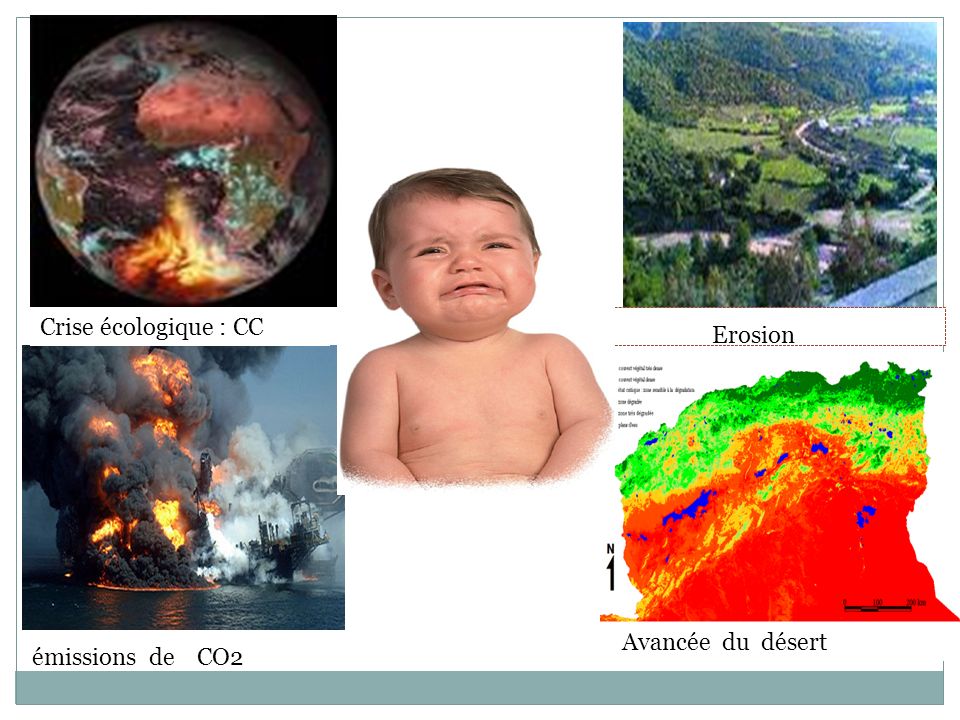

Une crise écologique globale touche l'ensemble de la biosphère, et potentiellement l'ensemble des espèces. Parmi les exemples les plus cités est celui relatif au risque de réchauffement climatique lié à l'effet de serre, celui du trou de la couche d'ozone lié aux émissions de CFC ou les pluies acides liées aux émissions de soufre. Le phénomène de crise globale n'est pas nouveau, cependant il était auparavant uniquement lié aux modifications de facteurs écologiques abiotiques (par exemple, la diminution de la température moyenne au cours des âges glaciaires du quaternaire).

Les conséquences des crises écologiques

Certaines espèces ont colonisé la totalité (ou presque) du globe terrestre, par exemple, l'espèce humaine, la fourmi, le moustique.

D'autres espèces ne vivent pas sur la totalité du globe terrestre mais sont cependant représentées par un grand nombre de populations disséminées dans des écosystèmes similaires ; c'est le cas du chêne qui existe dans pratiquement toutes les zones tempérées.

Un nombre important d'espèces ne sont représentées que par un petit nombre de populations, en raison d'exigences climatiques assez fortes; c'est le cas par exemple du phoque (pour rappel, une population est un ensemble d'individus appartenant tous à la même espèce, et vivant au même endroit au même moment).

Enfin, l'espèce dite endémique (une espèce endémique à un lieu est une espèce qui ne vit qu'à cet endroit) est représentée par une seule et unique population. La disparition de cette population (par exemple, à cause de la destruction de son unique milieu de vie) entraînera la disparition de l'espèce. La destruction d'une région à endémisme élevé (comportant un grand nombre d'espèces endémiques) provoquera l'extinction d'un nombre significatif d'espèces et est donc particulièrement importante pour la conservation.

Une crise écologique locale peut avoir pour conséquence la mort de nombreux individus, la disparition d'une population, voire d'une espèce si celle-ci était endémique. Selon l'espèce et son rôle dans l'écosystème, cette disparition peut entraîner une rupture plus ou moins importante dans la chaîne alimentaire et avoir un impact variable sur la survie des autres êtres vivants.

Dans le cas d'une crise globale, les conséquences peuvent être beaucoup plus importantes, puisque certaines extinctions ont vu la disparition de plus de 90 % des espèces. Cependant, la disparition de certaines espèces, telles que les dinosaures, en libérant une niche écologique, ont permis le développement et la diversification des mammifères. Une crise écologique a donc paradoxalement favorisé la biodiversité.

Parfois, une crise écologique peut être un phénomène ponctuel et réversible à l'échelle d'un écosystème. Mais plus généralement, les crises écologiques ont un impact majeur à plus long terme. En effet, il s'agit plutôt d'une succession d'évènements qui s'induisent les uns les autres, jusqu'à un certain point de rupture. À partir de ce stade, qui peut correspondre à la mort de nombreux individus et à l'extinction d'une ou plusieurs espèces, le retour en arrière au précédent état de stabilité n'est plus possible, et un nouvel état se mettra progressivement en place.

Si une crise écologique peut être à l'origine d'extinction, elle peut aussi réduire la qualité de vie des individus restant en vie. Ainsi, même si la diversité de la population humaine est parfois considérée menacée (voir en particulier les peuples indigènes), peu s'accordent à envisager la disparition de l'espèce humaine à court terme. Cependant, les maladies épidémiques, les famines, l'impact sur la santé de la dégradation de la qualité de l'air, les crises alimentaires (voir aussibiosûreté ou la sécurité alimentaire), la disparition des milieux de vie (voir écoréfugiés), l'accumulation des déchets toxiques non dégradables, les menaces de disparitions d'espèces phares (telles les grands singes, le panda, la baleine)... sont aussi des facteurs influençant également le bien-être des gens (voir aussi éthique).

Quelques exemples de crises écologiques

Exemples anciens

Les crises écologiques ne sont pas un phénomène récent. Les géologues ont mis en évidence l'occurrence de multiples crises globales ayant abouti à des extinctions massives d'espèces. Des hypothèses variées pourraient expliquer ces crises, la chute de météores, des modifications de l'activité solaire, recrudescence de l'activité volcanique, dérive des continents, les variations de l'eustatisme, les événements anoxiques océaniques, etc. Ces crises biologiques permettent notamment d'établir les grandes coupures de l'échelle des temps géologiques.

Chez l'Homme : Des paléontologues1, se basant sur des études de génétique des populations humaines, estiment que l'humanité a déjà failli s'éteindre il y a 70 000 ans en Afrique de l'Est, à cause de sécheresses extrêmes, qui auraient réduite la population humaine à environ 2 000 individus, probablement divisés en petits groupes. Selon eux, les groupes humains se seraient refondus il y a40 000 ans dans une population unique, pan-africaine, après 100 000 ans de séparation.

Entre 900 et 1700 ap. J.-C., la surexploitation de l'île de Pâques par les Pascuans a provoqué la chute de leur culture et de leur population. Un modèle mathématique a établi que leur population n'aurait pas du dépasser 2000 habitants pour qu'ils puissent durablement survivre sur l'île sans épuiser une ressource qui leur était indispensable, le cocotier.

Exemples récents

Plus récente, la crise écologique européenne du xive siècle aboutit à une réduction considérable de la population humaine. Cette crise se produit alors que l'Europe était arrivée à la saturation de sacapacité de charge, compte tenu des techniques agraires connues (l'araire, le brûlis, la vaine pâture) et compte tenu des prélèvements par les seigneurs inactifs de l'époque (féodalisme). Dans cette situation de limitation des ressources alimentaires nécessaires à une population en pleine expansion, l'arrivée de la Grande Peste vers 1346, a entrainé la disparition de plus du tiers de la population européenne. La diffusion du microbe de la peste fut favorisé par les échanges maritimes et le développement urbain de l'époque. À la suite de la diminution de la population, la capacité de charge européenne est redevenue suffisante et la crise a modifié les techniques de production de l'époque, avec l'usage de la charrue en fer et la polyculture élevage (pour laquelle le déchet d'une activité -la bouse- devient l'intrant d'une autre - l'engrais).

Au début du xxie siècle, de nombreux spécialistes estiment qu'une crise écologique majeure est en train de se produire. Les arguments avancés sont :

-

Les évolutions atmosphériques

Un des problèmes les plus cités est celui relatif au risque de réchauffement climatique lié à l'effet de serre, causé par la forte augmentation du dioxyde de carbone et du méthane dans l'atmosphère. Un réchauffement global pourrait entraîner l'inondation des deltas asiatiques (voir aussi écoréfugiés), la multiplication de phénomènes climatiques extrêmes et l'évolution de la nature et de la quantité des ressources alimentaires à la suite des impacts sur l'activité agricole.

Parmi les autres problèmes globaux, on peut citer le trou de la couche d'ozone (ayant abouti à l'interdiction de l'usage des chlorofluorocarbones (CFC) et autres gaz halogènes utilisés dans les sprays aérosol et les systèmes de réfrigération) ou les pluies acides liées aux émissions de soufre.

L'industrie du transport et de l'automobile porte une part de responsabilité dans le volume de ces émissions de gaz à effet de serre.

-

La dégradation, voire la disparition de certains habitats

Dans de nombreuses contrées, la nature originelle a été remplacée par un milieu modifié par l'homme. Ainsi, en Europe, la majeure partie des forêts hercyniennes a été défrichée et remplacée par des cultures intensives, des lacs artificiels aménagés, des landes plantées. Une partie de l'Asie (Est de la Chine, Inde, Asie du Sud-Est...) ainsi que le Moyen-Orient ont également perdu une grande partie de leur habitat originel depuis des siècles, voire des millénaires.

Dans d'autres pays à sol fragile, telle que l'Amazonie, la déforestation de la forêt amazonienne à fin de culture, aboutit fréquemment à des situations de désertification. En effet, les sols amazoniens sont assez pauvres et régulièrement abandonnés trois à quatre ans après le défrichage.

Des marais salants ont été éliminés dans le cadre de la lutte contre les moustiques et pour le développement touristique.

La catastrophe de Tchernobyl en 1986 fut à l'origine de l'abandon de grandes surfaces arables et de déplacements massifs des populations humaines. Les conséquences ont été assez inattendues avec dans les régions les plus irradiées et sur le long terme un effondrement des populations d'insectes et d'arachnides alors que les mammifères ont plutôt prospéré3...

De la théorie à la pratique: Il est souvent admis que les

scorpions seraient les seuls survivants d'une guerre nucléaire. Certes les

insectes et les

arachnides résistent très bien à une irradiation aiguë en milieu expérimental. Mais l'

accident de Tchernobyl a montré sur le long terme que leurs populations souffrent plus des retombées que celles des

mammifères.

Enfin, des catastrophes maritimes récurrentes aboutissent à la pollution du milieu marin et des littoraux lors des dégazages ou largages d'hydrocarbures (voir Amoco Cadiz par exemple).

-

L'évolution de la disponibilité et de la qualité de l'eau

Parmi les questions les plus pressantes figurent celles portant sur la disponibilité en eau et plus particulièrement en eau potable. La démographie galopante est à l'origine, localement, de surpopulation, elle entraîne d'une part des besoins croissants en eau (également lié à une augmentation de la qualité de la vie) et d'autre part des difficultés croissantes à gérer les pollutions de l'eau qui ne peuvent plus être prises en compte par le milieu naturel.

-

L'évolution de la production de déchets

De façon similaire se pose le problème croissant de la gestion des déchets, en particulier dans les pays